Не перевелись еще урбанисты в Воронеже! Вероятно, вы не знали, однако исследования городских пространств проводит не только «Стрелка» и Центр прикладной урбанистики. Наши активисты тоже ведут поиски собственной методологии исследования города и формирования кластерных зон.

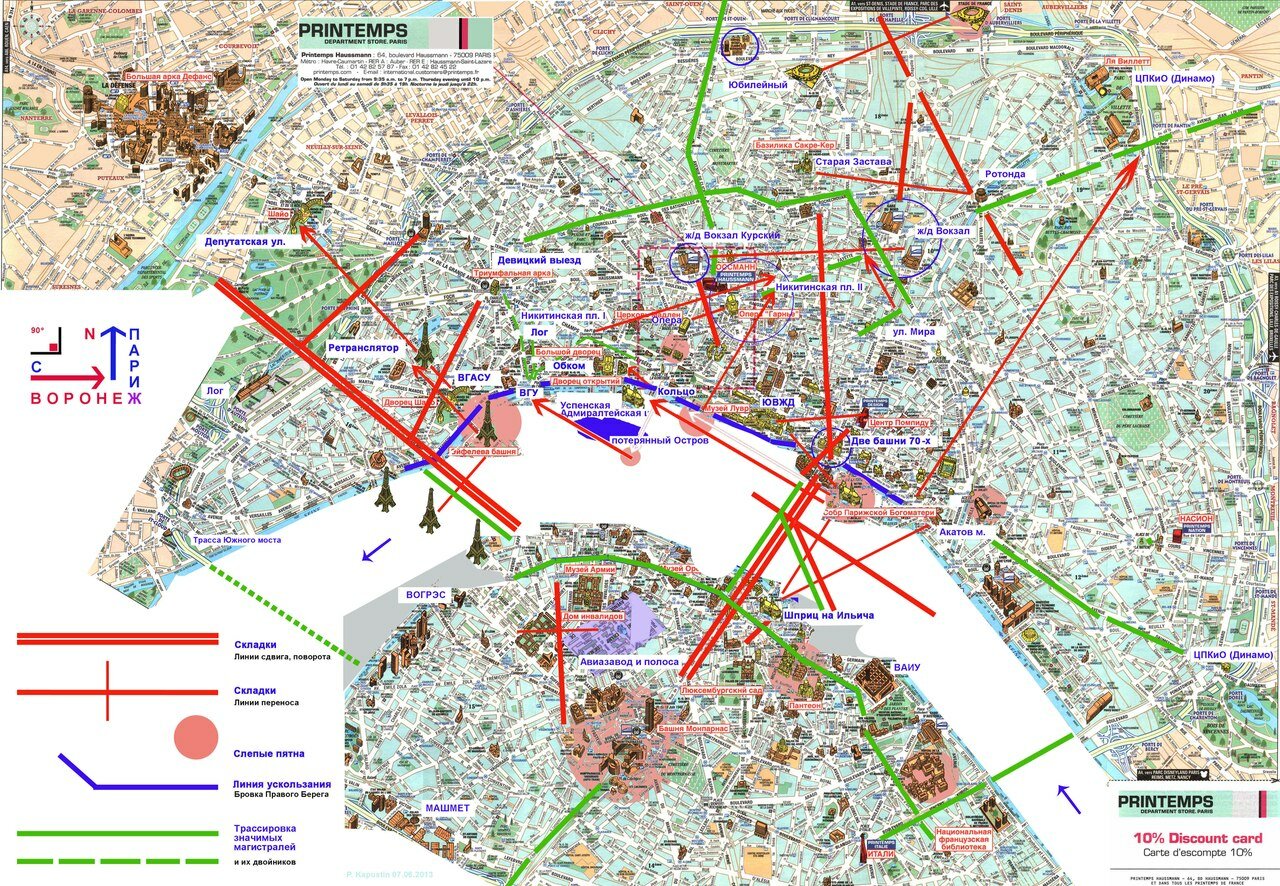

Планируя прогулку по городу, они взяли карту Парижа, наложив ее на план Воронежа.

Методологию психодрейва вытащили из пыльных ящиков французских ситуационистов и тетрадок Ги Дебора. Посмотрим, насколько разнится восприятие пространства европейского и российского города, ощутим себя гениями места и погрузимся в коллективное бессознательное, вызванное ощущением диссонанса.

Каждая наша остановка была определена не нашей прихотью, а границами карты, переходами из одного мира в другой, из одного квартала в другой. Тоннели реальности, в которые мы ныряли с проспекта Революции на Риволи или в воспоминания из детства, оживающие здесь и сейчас.

Предлагаем вашему вниманию авторский текст проф. ВГАСУ П.В. Капустина.

Мы начали путь с перекрёстка Ленинского проспекта и Остужева: перекрёстки разного вида не оставляли нас на протяжении всего маршрута. Не найдя на месте нового глубоко-фиолетового рынка ни обещанной картой Парижа Сорбонны, ни Пантеона, мы тронулись, приветствуемые оптимистическим утверждением сети аптек о том, что так оно и к лучшему – здоровее будем. Пытаясь сохранить здравый смысл, мы всё же не отказались от попыток обнаружения болезней Города.

И первый сильный аттрактор – Термы, мнимая интимность которых в нашей целомудренной культуре подрывается топографией: в Париже это Арены Лютеции. О, кирпич глиняный обыкновенный! Сколько мраморного пафоса ты принял на себя, сколько пива и философских речений! И ещё одна рамочная тема: тема римского рабства с её спартаками, пунктиром пройдёт через наш дрейф.

Вот и первый причал. Впрочем, наш корабль минует его без задержки – мы ещё не голодны, полны сил и уже прозвучавших в нашем воображении романтических предощущений.

Парижский дадаизм спешит обозначиться в нашем маршрутном дневнике – мебель на улице! Дадаистский трансферт не способна умолить ни наивность местного творчества, ни трезвое знание его источника, проявленное одним из наших коллег, знакомым совсем управляющими ТСЖ города. Ведь как для нас специально вынесли ещё и мягкое кресло!

О, Мэри… По мере продвижения в глубь грубоватого и суховатого воронежского тела, тебе становится всё неуютней. Всё глубже прячешься ты…

«Париж! Театр теней живучих, как поверье…

Его не отберешь, в тюрьму не заключишь…

Париж!

Как крик от губ его не отлучишь!

Им нелегко далось за мной захлопнуть двери!

Разрежьте сердце мне — найдете в нем Париж!».

Луи Арагон здесь ещё дадаист.

Много ушат холодной воды вылил на наши разгорячённые головы Воронеж в этот день. Вот, ведь не баня, а как освежает. Но инфернальная оценка – большие пальцы из подземелья – напоминают нам о великих катакомбах Парижа – неотъемлемой части его урбанистики.

Харон сопровождал нас к реке, подбрасывая всё новые образы уходящего, преходящего и отмирающего. Но река давно стала морем, а через море никакому символизму не перекинуться, сколько бы складок ни рисовали мы на карте. Разбитые корыта остаются по сию сторону всепоглощающей водной глади.

Остановка перед сильной границей – границей тверди и воды – обернулась ситуацией философского созерцания, в свою очередь граничащего с филологическим сарказмом: виною Гастон Башляр, насмехавшийся над культурными комплексами обывателей, которым в каждом источнике мерещатся нимфы, а в каждой тенистой бухте – дочери морского царя. Пусть бы источником была и труба таинственных стоков в водохранку.

Дочери морского царя ныне предпочитают бег, а не вздохи в сомнительной сырости, что можно рассматривать как сбывшееся обещание Здорового Города. Последнее тут подтверждается и присоединившимися к нам друзьями-велосипедистами.

Окровавленные сердца молодожёнов над безмятежным и равнодушным зеркалом – как это по-парижски! На набережной Правого берега, у Адмиралтейской площади, есть любовные надписи и на французском языке (есть ли они в бане?). Так Жизнь засоряет Пространство – образуется Среда. Прогресс даётся нелегко, всё стоит жертв, у всего есть оборотная сторона, Alter Ego. Иное.

Иное, в самом деле, витало над нами, изредка отбрасывая на путь наш ведьминские тени. Оно не ведало, что мы вышли на охоту за ним, принимало нас за простых прохожих.Чтобы не попасться на удочку, мы делали вид, что мы и есть прохожие, но периферийное зрение бдело. А жаркий день готовил нам «костёр, как ведьме уличённой…» (Франсуа Вийон).

Славные предания морские ещё живы в городе, но мельчают и мелеют, что не остановить и рукотворному морю, которое постигает та же судьба. Наследники Петровских флотилий, кажется, на пари пытаются отыскать что-то под водой – Воронеж-Китеж, канувший в Лету, байдарочники тщатся догнать его ускользающие грёзы.

Но как живы мифы, так же и неуничтожимы следы, хотя проявления их зачастую причудливы и маловразумительны. Складки, границы, черты – полустёртые шрамы Иного на лике Города. Затонувшие хребты, некогда бывшие водоразделами, швы литосферных плит, могущие разойтись и увлечь за собой привычный мир. Увлекательные фантазмы такого рода не оправданы ничем, кроме настойчивой протяженности странных лей, регулярно встречавшихся нам на пути. Иной раз они совпадали с линиями преобразования карты Парижа в карту Воронежа.

Дремал ли в этот жаркий день эгрегор города – Минотавр Воронежский – или же посматривал на нас лукаво сквозь полузакрытые веки? Чудес увидели мы немало, в т. ч. известную далеко не всем горожанам жизнь акватории – гротескный, иногда трогательный отсвет былого величия водной рекреации мегаполиса.

В самом центре города нашего не только можно найти покосившиеся хижины из сказки о Золотой рыбке, но вполне загородные ландшафты с присущим им грациозно-небрежным способом эксплуатации, незнакомым ни с экологией, ни с правом.

Также можно встретить русалок. Их невинный вид не должен вводить в заблуждение: проще увидеть у них рыбьи хвосты, чем найти в фоне Акатов монастырь. И ситуация с каждым годом становится всё тревожнее – хвосты растут очень быстро. Тем самым, перед нами ещё одна граница, как бы она ни называлась.

Чувство – если уж говорить о чувствах – ныне овладевающее гуляющим по Старой дамбе, это острое нежелание двигаться в сторону Правого берега. Город там стонет под гнётом своего макета, своего симулякра, под бесчувственной пятой того, что почему-то принято у нас именовать архитектурой. «Архитектура» впервые здесь появляется на горизонте нашего восприятия, вторгаясь в Среду, в которой мы безмятежно двигались до сих пор.

Благо, что у Старой дамбы есть причудливый хвост с некогда знаковой площадкой для фотографирования самого знаменитого городского паттерна – можно прогуляться туда, оттянув момент столкновения с «архитектурой». Под мостом Мирабо– галерея современного искусства, которую остаётся лишь осмыслить средствами дизайна (да вот беда: он не лучше архитектуры).

Площадка на стрелке осталась, а паттерн – горделивые арки старого Чернавского моста и шпиль ЮВЖД над ними (такую медаль выдавали одно время рожденным в Воронеже) растаял, как облака в небе. Не о нём ли грустит под голубым сердцем рождённая в Воронеже одна из его медалисток?

Засорение среды – проблема всеобщая, будь то мусор, прибитый течением в изгибы береговой линии или строительный хлам, забитый уверенной рукой профессионала в складки рельефа. Начинается всё с мусора в умах, как известно. Но вспоминается здесь не Булгаков, в Лена Фанайлова с её пророчеством: высунется из водохранилища рука Петрова и сдёрнет скатерть безумного пира с Правого берега; посыплются в воду грехи великие и унесены будут к Азову.

…Тебе в обрюзгшем мире стало душно

Пастушка Эйфелева башня о послушай стада мостов мычат послушно

Тебе постыл и древний Рим и древняя Эллада

Здесь и автомобиль старей чем Илиада.

/Гийом Апполинер/

Грани стали резки и отчётливы; Марш-бросок через мостовой переход – как ныряние вхолодную воду: зажмурив глаза, с обострённым нервами. Похоже на переход в и ной мир (не обязательно загробный, нет, но и не всякое пересечение госграницы сопряжено с такими переживаниями). А между тем, множество людей ежедневно осуществляет этот переход, практически не замечая и не осознавая его. Мы сами в том числе.

Нас встречают с цветами. Правда, цветочки увяли, да и букет составлен без всякого вкуса. В этом букете можно отыскать и побеги ранней перестроечной архитекторской эйфории, похожей на детскую неожиданность, и пахучие хризантемы скоропостижного девелопмента, не умеющего ещё видеть место и считать ресурсы.

Осознавая себя, Город, несомненно, снесёт когда-нибудь этот бред, используя уникальную площадку более разумно. А ведь сей «ансамбль» можно было бы объявить историко-архитектурным заповедником и показывать за деньги интуристам, и бесплатно – молодым архитекторам и дизайнерам будущего.

Транспарентность замыслов тем более разоблачительна, чем более её стремятся избежать. Отчего,замышляя что-то непотребное, человек стремится прикрыть это ссылками на тени великого? Не оттого ли, что великое не понято им в должной мере, что и дозволяет замышлять непотребное?

Стоунхендж всё же не был построен из… скажем так, котлет, а вот что вырастет за забором – большой вопрос. Смеялись мы много – Город-то здоровый, несмотря ни на что и ни на кого.

Поднимаемся медленно в гору… Входим в город (!) как бы снизу – сквозь его мягкое подбрюшье.

Высокие и глухие стены ползут по рельефу вверх, будто они направляющие для какого-то отсутствующего смысла; громоздятся дома, изо всех сил делающие вид, будто они были тут всегда… Мы убедились в том, что уже знали: развитие города невозможно за забором: что отгорожено, то отмирает.

Мычание мостов и гул столиц окончательно стихли, сменившись молчанием деревьев. Тихий центр. Глоток подлинности между двумя порциями космополитических симулякров. И тень благодатная, помнящая еще, каким зелёным был Воронеж лет сто назад. Здесь– отдохнуть, расслабиться и набраться новых сил.

Расслабиться, однако, не даёт рекламный плакат, целящийся на нас из-под деревьев напротив. «Красота ваших стен в наших руках» , — угрожает он. Сведение города к стенам (а жизни к застенкам?) не может не настораживать нас – такая куцая красота сегодня уже ни от чего не спасёт. Взяв в собственные руки остатки самообладания, продолжаем выяснять: где же обитает в городе «красота» и кто держитеё за хвост.

Дадаизм плавно переходит в сюрреализм (а в Париже с этим были проблемы!) : наша коллекция форм урбан-геометрии пополняется переходом в никуда. Впрочем, таковы все переходы: они меняют не пространство, а переходящего, в чём мы не разубеждались в этот день.

На ул. Пятницкого мы нашли следы болезненных трансформаций «соединительной ткани» – того, что держит ещё связь со старым городом, но уже не в полноте его прежней жизни, и что не может – и уже не сможет – войти в жизнь обновляющуюся. Руины Пиранези. Бельё на античных аркадах. Нам не показалось это безобразным, скорее – тёплым и полным смыслов, разгадать которые проектная культура не способна, увы, до сих пор. Перед нами молчаливый вызов, не принимаемый «актуальной» архитектурой – у неё нет необходимых для того средств, понятий, теорий…

На фоне нынешней архитектуры рядовая застройка рубежаXIX-ХХ вв. выглядит как романы Дюма рядом с продукцией фирмы Дарьи Донцовой. Тут же виден и магистральный путь их дальнейшей эволюции – получить современный маркетинг, быть втянутыми в популярные схемы культурного потребления.

Мы впитывали глазами зрелище преходящей подлинности; мы хотели бы остановить время – до тех пор, пока магистральным путём станет что-то иное, пока Воронеж сумеет освоить иные урбанистические практики.

О философствовании молотом сказал Ницше, а о проектировании молотом до сих пор говорят шёпотом и неуверенно: проще ругать архитектуру, нежели породившее её проектное (или, скорее, недопроектное) сознание. Мы знаем,какая музыка жива в доме Ростроповича, но что застыло, нависнув над ним? Слышат ли сами авторы этот скрежещущий и тупой звук? И стоит ли тут вообще обсуждать архитектуру – ну не пошлые же ламбрекены за тонированным стеклом! (И как справедливо критикует такое новый ректор академии искусств!)

Но, если молот перед нами, то что является наковальней? Наше сознание, здоровье, вкус?

Наше восхождение по склону Правого берега привело нас к Башне, к святилищу Мардука. Издревле башни возводились ради отстранения от проблем земных – то ли от трансцендентного презрения к ним, то ли от неспособности их решить. Ненадолго башни давали защиту, но давно замечено: они берут за свои услуги непомерную цену, уничтожая ресурсы территории как осмысленно обжитого места. Тем более в степном городе; тем более на крохотном пятачке в центре; тем более на бровке исторического склона. Издревле же башни высокие были аттракторами всякого зла. Как бы ни сияли на солнце башни гордыни,всякая из них есть «Towergloomily and drearily», — как сказал о Нью-Йорке М. Горький.

В каком городе живут нынешние архитекторы и дизайнеры Воронежа? В каком времени? Какие травмы получили они; каким диагнозом можно объяснить их трансгрессию? Следствием каких образовательных, вкусовых, образов жизненных катастроф стали их слепота, глухота, моральный паралич?

Первенец родины электричества – вполне античный по масштабу, хотя и скромный размерами памятник. «За столетие электричество сильно изменилось», — элегически произнёс коллега рядом. Здесь, в тихом дворике, мы перевели дух, подкрепились Hennessey и поняли: смысловые узлы городской ткани гораздо важнее узлов «общественно-транспортных». Последние не создают город, их отсутствие может сказаться на комфорте, но не фатально для города; без смысла же город исчезает.

Электра нашего города пока ещё выжидает, не мстя и не противясь продолжающейся на ясном глазу эвакуации памятников и смысла. Камерные уголки города замещаются макетами домов и готовыми схемами обитания. Городская среда – сад ветвящихся возможностей, но каждая стройка осуществляет лишь одну из возможностей, уничтожая другие. Какие неведомые птицы навсегда упорхнули из пустых клеток на крыше, какие зрелища призваны восполнить растущую тоску общества спектакля?

«Красота стен», судя по всему, всё же может считаться характерным воронежским слоганом. Воронеж – город пограничный, через него зримо и незримо проходят границы ландшафтов, культур, цивилизаций – миров. Переходы, фузии и трения между мирами приводят к скорому износу ограждающих поверхностей. Спрос на «красоту стен», отсюда, велик. Власть над городом получают, стало быть, те, кто умеет видеть границы и владеет тайнами их преодоления – это компетенции и политика, и художника, и поэта, и проектировщика. Это креативные компетенции.

Воронеж – принципиально интеллигентный (в лосевском смысле) город – город рефлексии, интенциональности, сознательного полагания границ, обретения формы, становления чувства. Не потому ли здесь столь часто не хватает формы, нормы, меры, вкуса и прочих интеллигентских доблестей – всё это не берётся здесь готовым, но активно творится, плавится в тигле воронежской креативности, также – по необходимости – бесформенной и часто латентной?

Судьба Парижа – быть блестящей и явной столицей искусств. Но, быть может, судьба Воронежа – мучительная, неблагодарная и неразгаданная – быть тайной столицей их?

Не оттого ли так тяжка судьба творческих людей в нашем городе, что часто приписывали сопротивлению пресловутой «жлобской»среды? Не оттого ли в Воронеже, как и в Париже, всегда хватало тех, кто стремился внести порядок и логику в «дороги ослов», кто приводил сюда марширующие колонны типовых высоток и жаждал сделать на месте живой Среды очередной солнечный плац-парад?

Застава Воронежа, как и заставы Леду, — забытые тупики, наложенные на новую планиметрию. Движение по ним не всегда встречает сопротивление, но каждый раз означает выход или вход – со всей мифологией Януса.

Церковь Самуила Пророка на Чугуновском кладбище –Сакре-Кёр воронежского Монмартра. Но кирпичный столб – маркер старой городской черты – вполне языческий тотем, портал, кажется, ещё иногда действующий.

Обретение чуда, как и творение блага, — то,возможность чего всегда предоставляет Городская Среда. Новорожденный слепой щеночек с засохшей пуповиной был найден в дорожной пыли между Hopital Bichat Claude Bernard и тюрьмой, прямо за Стад де Франс, точно переброшенным на место спорткомплекса «Юбилейный» складкой, проходящей через заставу Леду La Villette, что на площади Сталинградской битвы, – воронежскую Ротонду.

Минуя дворы, полные брошенных авто, покрытых многолетними листьями, мхом и паутиной, мы выходим к Девицкому выезду с его Arc deTriomphe. По дороге встретили Мишеля Фуко, несущего французский батон,купленный близ. «А точно – Мишель Фуко!», — подумали мы.»Ситуационисты», — подумал Мишель Фуко.

Театр теней немыслим без Солнца – не потому ли оно преследовало нас и своим зноем, и своими бесчисленными образами. Город, кажется, помешался на солнечных мифах, раях, олимпах… Но Утопия – не воронежская муза; здесь всё весомо, зримо, грубо. Вот и солнце у нас из бетона: цирк не отстаёт от театра тщеславия – ощетинился короной. Ещё один навязчивый солярный образ– колючая проволока «Егоза», излюбленный атрибут воронежского заборостроения.

Наиболее романтичное в нашем дрейфе зрелище открылось из жуткого бомжатника на ул. Депутатской – в этом также проявил себя парижский дух Воронежа. Забытый ансамбль, изношенный пафос. Парящая в воздухе девочка: Главный Любитель Детей, державший её, сбит с рельефа, как сбивали в Египте картуши предков, оказавшихся неугодными.

Изумительный подарок преподнесла нам Городская Среда– полную саркастического юмора модель города с обратной связью!

На специально сделанном и умышленно установленном стенде неизвестный поэт объяснил нам, что город – это просто большая песочница.

Эта неожиданная находка могла бы считаться символической кульминацией нашего похода.

Мы не вполне отчётливо поняли, что больше понравилось нам – Детская песочница, или Песочница – переросток. Всё дело в направлении взгляда. Но и та, и другая пребывают в процессе изменений, судить, видимо, ещё рано.

Заглянув на старое еврейское кладбище, мы вышли к району завершения нашего маршрута – району Дефанс.

Ослабление Воронежа в соответствующем месте не должно вводить в заблуждение, ведь парижский Дефанс уже построен и утомительно закончен в космополитическом совершенстве, а воронежский еще дремлет и ждёт своего часа. Оттого здесь сильна тема земли, кладбища, клада. Само солнце отступило тут, даже дождь пошёл…

Тема моделей и макетов продолжается – на этот разрепликой «ансамблей» и прочих архитектурных букетов, встреченных нами по пути. Впрочем, Воронеж знал и попытки проектировать новую застройку бутылочными натюрмортами: экономично и быстро!

Что ждёт город впереди: ведь энтузиастические игры в семиотику замещения живого и сложного простым и готовым отнюдь не закончились.

Железные дороги, трамвайные пути – те же складки, обращающие уже не пространство, но время. Скоропостижные палеотехнологии преждевременно молодящегося города. И, уж если инвертировать пространство, то в вертикальной плоскости – сверху вниз, в инфернальное, под землю.

Потому и в даль глядит он недолго, упираясь в тупики или меняя измерения. Его параллели не сходятся в точке, его картины ещё незавершены. Но завершается наш маршрут: бывший трамвайный парк (Травм-way)– ещё одно символическое кладбище – последний, самый отдалённый рубеж.

Юго-Западный район, альтер-эго лощёного и высокотехнологичного La Défense, тоже защищается, как может. Вот, явил он нам образчик актуальной архитектуры (и опять в модели), ничем не уступающей самым рафинированным мировым аналогам!

Эстетика руин покрывает своим саваном не только величественные здания, как думали Гитлер со Шпеером, но и самые непритязательные функционалистские постройки. И саван этот всё тот же, имя ему покой и гармония. У зданий, как у людей: недостижимое при жизни неотступно преследует за её гранью.

Гниют на свалке там слова святые,

Слова пустые подняты на щит.

Там бродят ножки дочерей Марии,

И там спина эстрадницы блестит.

Там есть ручные тачки и повозки,

Автомобилей там невпроворот.

Суют во всё свой нос там недоноски,

А трус иль плут во сто карат идёт.

/Луи Арагон/

Сегодня в технологических руинах легче увидеть новый креативный кластер, нежели элегию и ностальгию, как было в XVIII и XIX веках. Проектная перспективность сознания сменила ретроспекцию. Но зрили мы и Египет, и Вавилонию, и Метрополис, и миры грядущих возможностей.

Последний крик дада. Начало и конец. Рождение и гибель, их деревянные лошадки-хлопушки сдружились здесь, на обочине человеческих усилий сделать этот мир обитаемым. Музеи и кунсткамеры (вспомним Зал Лавуазье Парижского Консерватория Науки и Техники в «Маятнике Фуко» Умберто Эко!), как и такие вот свалки технологий, — страшные места,они напоминают, что всё, в тщете созданное людьми, есть по сути разновидности орудий пыток, различной меры изощрённости.

Из Википедии можно узнать: «Холм, на котором сегодня стоит Большая Арка, носил ранее романтичное имя Chantecoq (Песнь Петухов)…» Галльская кровь заставляет петушиться и сегодня, но ни холма, ни песни мы не обнаружили.

Но вот и Большая Арка Тет-Дефанс! Подножная морфология, как мы убедились, настроена не столь претенциозно, поэтому для кадра с заходящим – наконец! – солнцем мы нашли брошенную пустую форточную раму. То есть не намного изменили прототипу. Вездесущее вьющееся растение воронежской приватности — «Егоза» — дополнило образ, сработав и за тенты Шпрекельсена, и за слабеющее светило.

Вернувшись в центр, на Елисейские поля, мы вновь нашли город в хорошем здравии. Ещё одна арка и вот мы в оазисе, в приюте странников и комедиантов.

Усталые – 12 часов в пути! – отдыхаем и делимся впечатлениями. За китайским чаем зреет вывод: обедни стоит не только Париж, платить обедней стоит и за погружение в Воронеж.